時期與風格

中世紀 Middle Ages (476-1453)

單音音樂(Monophony):只由旋律組成的音樂,沒有伴奏、和聲或和弦。

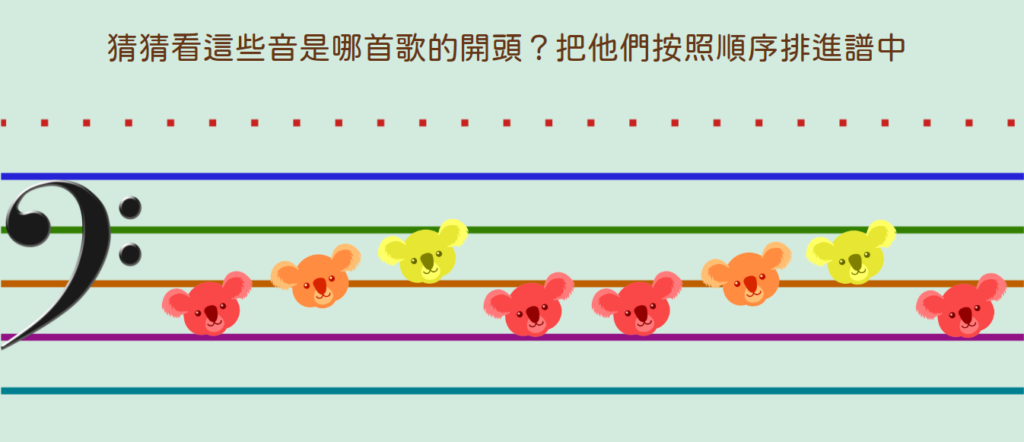

葛利果聖歌(Gregorian Chant):名稱來自教皇葛利果一世(Pope Gregory I, 540-604)。這些是拉丁文單聲部的祈禱歌曲。屬於單音音樂(Monophonic music)。

【曲例】葛利果聖歌〈垂憐經〉Gregorian Chant: Kyrie

歌詞與翻譯

Kyrie, eleison. 上主,求你垂憐。(Greek: Κύριε ἐλέησον)

Christe, eleison. 基督,求你垂憐。(Χριστὲ ἐλέησον)

Kyrie, eleison. 上主,求你垂憐。

葛利果聖歌〈垂憐經〉

複音音樂(Polyphony):多聲部的音樂,有兩個或以上獨立的旋律。

奧爾干農(Organum):最早的複音音樂(Polyphonic music)。

【曲例】雷奧寧(Léonin, ca. 1163-90): Viderunt Omnes

歌詞與翻譯

Viderunt 將看到

Omnes fines ferrae salutare Dei nostri 天涯海角,我主的救贖

戀歌(Minnelieder):中世紀晚期約1000-1200年有樂手、抒情詩人(Minnesänger)到處遊唱作樂。他們不只將消息與新鮮的事物帶到各地,也以音樂娛樂大眾,還會用戀歌取悅貴婦獲取報酬。這些歌曲是抒情詩人以中古高地德語創作的。瓦爾特的作品特別豐富,有90多首戀歌以及150多首格言詩。

【曲例】瓦爾特〈菩提樹下〉 Walther von der Vogelweide(1170-1230): Unter der Linden

歌詞與翻譯

Under der linden 菩提樹下

an der heide, 原野上,

dâ unser zweier bette was, 我們的床那裡,

dâ muget ir vinden 你們在那兒可以找到

schône beide

gebrochen bluomen unde gras. 斷掉的花和草。

Vor dem walde in einem tal, 在河谷樹林裡,

tandaradei, 湯答啦黛,

schône sanc diu nahtegal. 夜鷹美妙地唱歌

Ich kam gegangen 我去

zuo der ouwe, 河谷草地,

dô was mîn friedel komen ê. 我愛人去的地方。

Dâ wart ich enpfangen, 我在那兒被親切地迎接,

hêre frouwe, 像個貴婦,

daz ich bin sælic iemer mê. 我總是很快樂。

Kuster mich? Wol tûsentstunt: 他有吻我嗎?大概一千次吧!

tandaradei, 湯答啦黛,

seht, wie rôt mir ist der munt. 看,我的嘴多麼紅啊!

Dô het er gemachet在那裡他準備了

alsô rîche 一張漂亮的

von bluomen eine bettestat. 用花朵舖的床

Des wirt noch gelachet 現在一定還會被人

inneclîche, 在心中取笑

kumt iemen an daz selbe pfat. 如果經過那條路的話。

Bî den rôsen er wol mac, 看到了玫瑰大概,

tandaradei, 湯答啦黛,

merken, wâ mirz houbet lac. 就會認出我枕頭之處。

Daz er bî mir læge, 他躺在我身旁,

wessez iemen 如果有人知道

(nû enwelle got!), sô schamt ich mich. 我會覺得不好意思。

Wes er mit mir pflæge, 他和我做了什麼,

niemer niemen 沒有人會知道,

bevinde daz, wan er und ich, 除了他和我之外

und ein kleinez vogellîn – 還有一隻小鳥,

tandaradei, 湯答啦黛,

daz mac wol getriuwe sîn. 牠大概可以保守秘密。

文藝復興時期 Renaissance (1453-1600)

經文歌(Motet):源於十三世紀的多聲部聲樂曲。文藝復興時期的經文歌為宗教歌曲,歌詞為拉丁文的經文,用於宗教儀式與敬拜場合。賈斯昆(Josquin Desprez, ca.1450-1521)、帕勒斯提納(Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-1594)、拉索(Orlando di Lasso, 1532-1594)為重要作曲家。

【曲例】賈斯昆《萬福瑪麗亞》Josquin des Prez: Ave Maria gratia plena

彌撒曲(Missa):基督教彌撒儀式中所用的聲樂曲,分為普通彌撒與特有彌撒。普通彌撒包含垂憐經(Kyrie)、光榮頌(Gloria)、信經(Credo)、聖三頌(Sanctus)、羔羊讚(Agnus Dei),有固定的經文,除了垂憐經是希臘文,其餘是拉丁文。

彌撒 missa, Messe, messe, mass

- 天主教會最重要的儀式,最後晚餐的紀念與重現

- 在福音中記載,耶穌在祂死前的最後晚餐中建立了祂體血的感恩祭禮,使十字架的祭獻得以永留後世。耶穌拿起餅來,祝謝了,擘開,遞給他們說:「這是我的身體,為你們而捨棄的。你們應行此禮,為紀念我。」(路22:17-19) ,(瑪26:26-29) ,(谷14:22-25) 。

- 「彌撒」這兩個字到第四世紀末才出現。原來,在四世紀末,在每次集會結束時,宣布散會時說:「Ite Missa est」意思是說「請你們回去吧!已散會了。」(Missa 是遣散的意思)。 最後,「彌撒」便演變成包括整個禮儀的結構和程序的名稱了。

【曲例】帕勒斯提納《教皇馬切利彌撒》Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli

牧歌(Madrigal):文藝復興時期旋律成為音樂創作的重點,當時在義大利牧歌很流行,這類歌曲是以詩或抒情歌詞譜成的。帕勒斯提納 (1524-1594) 創作的兩本牧歌集印刷出版廣為流傳。

魯特琴歌曲:以魯特琴伴奏的獨唱曲,文藝復興時期晚期很盛行,英國作曲家道蘭(John Dowland, 1563-1626)創作了許多此類歌曲。

【曲例】道蘭《留吧,我的眼淚》John Dowland: Flow, my tears

【曲例】《綠袖子》Greensleaves

Greensleaves 是16世紀開始流傳於英國的民歌。

巴洛克時期 Baroque (1600-1750)

歌劇的起源

1570, 1580年一群佛羅倫斯的音樂家、知識份子和貴族組成了稱為「佛羅倫斯同好會」(Florentina Camerata)的團體,以重現希臘戲劇為理想,發展出了一種稱為「歌劇」(Opera)的新型態藝術。他們認為希臘戲劇中的合唱部分是被演唱的,甚至所有角色的台詞都是能演唱的;主張音樂應該從屬於歌詞,主要功能為強調歌詞的戲劇效果。

歌劇使用宣敘調(Recitative)及當時盛行的單旋律歌曲(Monody)和合唱,並結合舞蹈、戲劇及舞台。宣敘調是一種新的獨唱形式,介於講話與唱歌之間,模仿講話時的語氣,能有效地表現戲劇中的對話。

早期歌劇的代表作為蒙台威爾第(Claudio Monteverdi, 1567-1643)的《奧菲歐》(L‘Orfeo, 1607)。

代表作曲家

義大利

- 蒙台威爾第 Claudio Monteverdi (1567-1643)

- 柯瑞里 Corelli (1653-1713)

史卡拉第 (父) Alessandro Scarlatti (1660-1725),

史卡拉第 (子) Domenico Scarlatti (1685-1757) - 韋瓦第 Antonio Vivaldi (1678-1741)

英國

- 普賽爾 Henry Purcell (1659-1695)

法國

- 盧利 Jean Baptiste Lully (1632-1687)

- 庫普蘭 François Couperin (1668-1733)

- 拉莫 Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 法文歌劇

日耳曼

- 帕海貝爾 Johann Pachelbel (1653–1706)

- 泰勒曼 Georg Philipp Telemann (1681-1767)

- 巴哈 Johann Sebatian Bach (1685-1750)

- 韓德爾 Georg Friedrich Händel (1685-1759)

器樂

佛利亞(Folia)是十五世紀末起源於伊比利半島的三拍子舞曲,原先是由鈴鼓伴奏充滿民間野性的熱鬧樂曲,十七世紀起許多巴洛克作曲家均有以其創作的作品。

【曲例】Andrea Falconieri: Folias (1650)

奏鳴曲(Sonata)

【曲例】柯瑞里小提琴奏鳴曲《佛利亞》 Corelli: Sonata “La Folia” Op.5, No.12 (1700)

三重奏鳴曲(Trio Sonata)

【曲例】韋瓦第三重奏鳴曲《佛利亞》 Vivaldi: Trio Sonata “La Follia” Op.1, No.12 (1705)

協奏曲(Concerto)

【曲例】韋瓦第小提琴協奏曲《四季》Vivaldi: Le quattro stagioni

【曲例】巴赫第五號布蘭登堡協奏曲 Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050

建議觀賞

巴赫第一號布蘭登堡協奏曲

巴赫第二號布蘭登堡協奏曲

巴赫第三號布蘭登堡協奏曲

巴赫第四號布蘭登堡協奏曲

巴赫第六號布蘭登堡協奏曲

聲樂

歌劇 Opera

【曲例】普賽爾〈狄多的悲歌〉出自歌劇《狄多與阿尼亞斯》Purcell: Dido’s Lement (Dido and Aeneas, 1688) 歌劇解說

宣敘調(Recitative):Thy hand, Belinda…

給我妳的手,貝琳達,黑夜已壟罩我,讓我在妳的懷中安息,我仍想活,但死亡攻佔我;現在我歡迎死亡之賓的到來。

詠唱調(Aria):When I am laid in earth

當我入殮時,願我的過失不會在妳心裡留下牽絆;記得我,啊!但是忘了我的命運。

【曲例】韓德爾〈讓我哭泣吧〉出自歌劇《里納多》Handel “Lascia ch’io pianga” (Rinaldo, 1711)

讓我為苛刻的命運哭泣,為自由悲嘆。

希望悲傷能粉碎我苦難的鎖鏈,可憐我吧。

神劇 Oratorio

【曲例】韓德爾〈一切山窪都要填滿〉(《彌賽亞》) Handel “Ev’ry valley shall be exhalted” (Messiah)

清唱劇 Cantata

【曲例】巴哈《咖啡清唱劇》Bach: Kaffeekantate, BWV 211

宣敘調:Du böses Kind…

(父親)妳這壞孩子,壞女孩,啊!要能達成我的目的:把咖啡給我拿走!

(女兒)爸爸,不要那麼嚴厲嘛!如果我一天不能三次喝我的咖啡,那我就真的是受折磨,像是乾枯的烤山羊肉乾

詠唱調:Ei! wie schmeckt der Coffee süße

唉!咖啡是多麼的香甜,

比一千個吻還可愛,

比麝香葡萄酒還溫柔。

我必須要喝咖啡,

如果有人要我,

啊!那就送我咖啡吧!

古典時期 Classical Period (1730-1820)

代表作曲家

葛路克 Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

維也納樂派 The First Viennese School

- 海頓 Joseph Haydn (1732-1809)

- 莫札特 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

- 貝多芬 Ludwig van Beethoven (1770-1827)

義大利

- Luigi Boccherini (1743-1805)

- Muzio Clementi (1752-1832)

- Luigi Cherubini (1760-1842)

重要器樂曲種類

弦樂四重奏

【曲例】海頓《皇帝四重奏》第二樂章 Haydn: “Kaiserquartett” Op. 76-3, Mov. 2

奏鳴曲

【曲例】貝多芬C大調鋼琴奏鳴曲《華德斯坦》第一樂章 Beethoven: Sonata in C Major Op. 53, Mov. 1

【曲例】貝多芬第五號小提琴奏鳴曲《春》 Beethoven: Violin Sonata No.5, Op. 24

交響曲

【曲例】海頓第94號交響曲《驚愕》 Haydn: Symphony No. 94

【曲例】貝多芬第九號交響曲《合唱》 Beethoven: Symphony No. 9

協奏曲

【曲例】莫札特第15號鋼琴協奏曲 Mozart: Piano Concerto No. 15, KV 450

浪漫時期 Romantic Period (1815-1910)

代表作曲家

- 帕格尼尼 Paganini (1782-1840)

- 羅西尼 Rossini (1792-1868)

- 舒伯特 Schubert (1797-1828)

- 白遼士 Berlioz (1803-1869)

- 孟德爾頌 Mendelssohn (1809-1847)

- 蕭邦 Chopin (1810-1849)

- 舒曼 Schumann (1810-1856)

- 李斯特 Liszt (1811-1886)

- 威爾第 Verdi (1813-1901)

- 華格納 Wagner (1813-1883)

- 布拉姆斯 Brahms (1833-1897)

- 比才 Bizet (1838-1875)

- 柴可夫斯基 Tchaikovsky (1840-1893)

- 德弗札克 Antonin Dvorak (184l-1904)

- 佛瑞 Gabriel Fauré (1845-1924)

- 普契尼 Puccini (1858-1924)

白遼士《幻想交響曲》

Louis Hector Berlioz (1803-1869): Symphonie Fantastique

標題音樂的交響曲。敘述一位年輕藝術家因為沒有希望的愛情陷入絕望之中,服用鴉片產生了生動的幻想。此交響曲包含五個樂章,對於當時交響曲普遍四個樂章的結構而言很不尋常:

第一樂章〈夢與熱情〉(Rêveries – Passions)

第二樂章〈一場舞會〉(Un bal)

第三樂章〈園林美景〉(Scène aux champs)

第四樂章〈斷頭台進行曲〉(La marche au supplice)

第五樂章〈女巫安息日的夜夢〉(Songe d’une nuit de sabbat)

華格納與樂劇

Wilhelm Richard Wagner (1813-1883)

藝術歌曲

現代音樂 Modern music (1910-)

無調性音樂(Atonal Music)

荀白克《月光小丑》(1912)

Arnold Schoenberg (1874-1951): Pierrot Lunaire

史特拉文斯基《春之祭》(1913)

Igor Stravinsky (1882-1971): The Rite of Spring

描寫史前古俄羅斯的春天獻祭,一位處女在狂暴的自毀性獻祭舞中死去。

拉威爾《波麗露》(1928)

Maurice Ravel (1875-1937): Boléro

最初名為 Fandango,小鼓從頭到尾演奏兩小節的頑固節奏 (Ostinato Rhythm)

巴爾托克《寫給弦樂、打擊樂器與鋼片琴》(1936)

Bela Bartók (1881-1945): Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106

奧福《布蘭詩歌》第一首〈喔命運〉(1936)

Carl Orff: Carmina burana, No.1 O Fortuna

凱吉《預置鋼琴奏鳴曲與間奏曲》(1946-48)

John Cage (1912-92): Sonatas and Interludes for Prepared Piano

凱吉《水的音樂》(1952)

John Cage: Water Music

具象音樂(Musique concrète):最早是 Pierre Schaeffer 1948 提出。將自然的聲音變質、加以重新組合,其中常用到金屬聲、水聲。直接將聲音錄製,直接在聲音上進行創作,聽到的便是聲音的全部面貌,不再需要符號等抽象的工具來過渡,創作手法本身便是具象的。

史托克豪森《少年之歌》(1956)

Karlheinz Stockhausen (1928-2007): Gesang der Jünglinge

錄音帶樂曲,將男童與電子音響融合在一起

電子音樂

瓦瑞斯《電子音詩》(1958)

Edgard Varèse (1883-1965): Poème électronique